Wenn ich Kardlis Deda wäre, die Mutter Georgiens, würde ich aufrecht stehen, mit dem Schwert in der Rechten und dem Kelch in der Linken, dem Feind trotzend für die Freundschaft. Aber das bin ich nicht. Die Gebrechlichkeit zieht mich vom Heldenhaften weg, nach unten. Obwohl? Ganz so ist es nicht. Noch bin ich in der Welt, zwar verkrümmt, aber geistig am Leben. Ich sitze immer hier in der Fußgängerunterführung zwischen der einen und der anderen Seite des Friedensplatzes in Tbilisi, stark genug, am Stock die Treppe hochzusteigen, auf die Straße gegenüber, die mich in meine Gasse führt. Weniger meine Beine als meine Erinnerungen und die Gedanken sind es, die mir Kraft geben. Das ist ein großes Glück. Wenn ich nach unten gebeugt dastehe, langweile ich mich nie, sondern sehe mein Leben aufs Neue. Alles zieht noch einmal an mir vorüber. Die Szenen von früher sind lebendig, als wären sie von gestern. Zwar ist viel Zeit vergangen. Doch, was schon ist die Zeit?

Die Zeit ist der Wind, der sich im Kreis dreht, wie ein Riesenrad zum Himmel hinauf und von dort zurück.

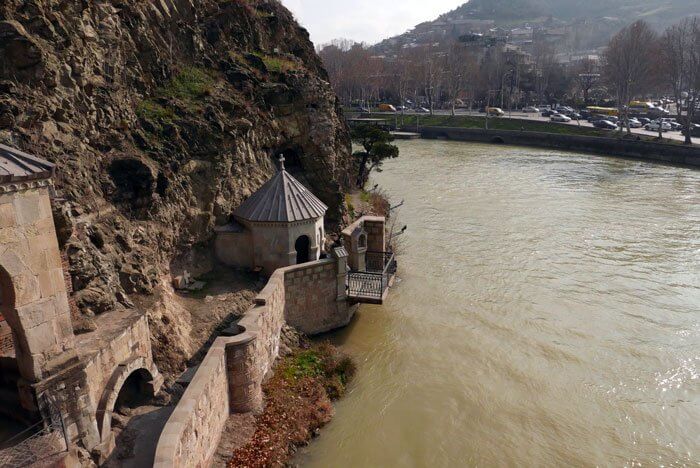

Ich kann keines der Gesichter sehen, die an mir vorbeigehen, nur den Plastikbecher. Die Füße der Menschen ziehen an mir vorbei, die Füße meiner nahen und fernen Schicksalsgenossinnen. Auch sie laufen auf den mir gut vertrauten Wegen, die ich einst gegangen bin, den Wegen mit den Pflastersteinen, am braunen Wasser dem Mtkwari entlang, unserem Fluss, der nach Aserbaidschan ins Kaspische Meer fließt. Heute sollen, so wird mir berichtet, die jungen Leute immer noch verstohlen zu zweit auf den Bänken sitzen und von der Liebe träumen, die im Osten viel schöner sein soll. Aber, was soll ich sagen, sie träumen und träumen eben wie in der Geschichte von Ali und Nino. Das ist ihr gutes Recht.

Ich wollte auch immer einmal nach Aserbaidschan reisen, weit weg nach Osten. Meine Schwester, Gott hab‘ sie selig, die wollte immer nach Westen und das hat sie auch gemacht. Sie war die Flatterige in der Familie, äußerlich zumindest. Ich bin anders, ich habe immer nur in mir geflattert. Mir genügte es, wenn ich lesen konnte. Das Lesen hat mich in ferne Länder gebracht. So konnte ich mir die Welt gut vorstellen und die Schicksale und Gefühle der Menschen. Und ich war überall.

Meine Schwester ist nach Florida gegangen, das große Glück zu finden. Aber es hat nicht geklappt. Es sollte nicht sein. Sie ist als Pflegerin in einem der vielen privaten Heime untergekommen, mit All inclusive, wie man sagt, und hat dort bis an ihr Lebensende gelebt. „In Florida geht dir die Arbeit nie aus. Da verdienst du schon so einiges extra“, hat sie mir geschrieben. Trotzdem besaß sie auch immer große Sehnsucht nach Hause. Sie ist aber nie wieder zurückgekommen. Mit der bitteren Armut wollte sie nie mehr etwas zu tun haben. Gott hab sie selig.

Und jetzt bin ich die Letzte in der Familie. Gott hab sie alle selig.

Bei solchen Gedanken mach ich immer ein Kreuz, egal wo ich gerade bin, unter dem Platz mit unserem goldenen Georg, der den Drachen tötet, das Böse tötet, oder woanders, an einer Straße, an der die Luft von den Abgasen der Autos wie ein dicker Brei steht und nicht abzieht. Ich merke das schon gar nicht mehr. So abgehärtet bin ich.

Ja, ich bekreuzige mich oft, auch wenn ich keine Kirche sehen kann, keine der zahlreichen, alten Kapellen und ehrwürdigen Dome unseres Landes, bei denen, wenn man sie sieht, man sich immer bekreuzigen muss. Aber das kommt daher, dass meine Augen nicht mehr so gut sind. Sie sehen nur noch die Schuhe der Menschen, die wie Figuren aus dem Puppentheater vorbeihuschen, auf der Suche nach ihrer eignen Bühne. Alle möglichen Arten von Schuhen sind das. Elegante und einfache. Man hört das am Klicken der Absätze oder am weichen Entlangstreifen der Sohlen auf den Steinen. Die einen eilen ins Baltimore oder zu einer anderen, edlen Adresse eines innen wie außen vergoldeten Casinos. Oder sie gehen einfach nur zum Essen, Chinkalis, Chatschapuris, Pizza, was sie eben so lieben. Oder sie sind nur neugierig unterwegs, die Stadt kennen lernen zu wollen. Von diesen Leuten bekomme ich meistens nichts, eher von denen, die hier wohnen.

Manche geben mir einen Lar, das ist schon viel, sehr viel. Wenn sie mir eine Münze in die Hand werfen, weiß ich genau, was in dem Moment in ihnen vorgeht. Ich spüre, wenn sie sich an ihr ihr Mitgefühl erinnern. Ich spüre auch, wen mein Anblick abschreckt und eigentlich kalt lässt, oder nur aus Angst mir etwas geben, damit sie nicht eines Tages für ihr mangelndes Mitgefühl bestraft werden können. Im Fegefeuer oder der Hölle. Viele von ihnen leben zwar wie ich auch in den baufälligen Häusern, die meisten, zumindest die jungen, aber haben dort einen Spiegel, in dem sie sich hübsch machen, um dann in die Märchenschlösser der Hotels oder in eine Mode Boutique zu gehen und ihr Glück zu suchen. Diese Leute sind nicht auf meiner Seite. Meistens bekomme ich etwas Kleingeld von den Frauen, die meinem Schicksal selbst nahestehen. „Gott behüte mich, dass ich nicht eines Tages auf der Straße betteln gehen muss.“ Ich könnte ihnen sagen: „Na ja“, könnte ich sagen, „du hast es nicht in der Hand, das Leben lässt nicht alle aufrecht gehen. So ist das.“ Meine Nachbarin, die mir oft hilft und viel unterwegs ist, schreibt mir dann manchmal eine Postkarte. Da war auch eine vom Inneren des Biltmore Hotels dabei. Nicht zu fassen, dieser Luxus, sag ich euch.

Und mit einer anderen Karte aus Batumi hat sie sich einen mächtigen Scherz erlaubt, auf einer Säule steht protzend ein vergoldeter nackter Neptun, dem Nymphen zu Füßen liegen, die sich am Busen berühren. Das ist nichts für mich, eher schon die Statue der Medea mit dem goldenen Vlies, die sich und ihre Kinder getötet hat, weil ihr Mann sie mit einer jüngeren verlassen hat. Was für eine traurige Geschichte! Aber die Argonauten Sage spielte einst hier.

Mein Vater ist bald an Leberversagen gestorben und die Mutter hat lange tapfer gekämpft, aber dann auch verloren. Meine Mutter! Was soll ich sagen? Von ihr habe ich meine Phantasie geerbt. Sich Dinge auszudenken, war auch ihr Glück, wenn die Lasten schwer waren, das Altpapier in einem Sack zum Händler zu schleppen. Ich habe ihr oft dabei geholfen.

Aber in meinen Träumen bin ich die in Gold gehüllte Tänzerin, deren Postkarte ich immer mit mir trage. Ich tanze dann einfach in die Freiheit.

Oh Kardlis Deda, du schaust auf meine Stadt herab, die vierzig Mal zerstört und wieder aufgebaut wurde, und das tust du, um die Menschen an den Stolz ihrer Herkunft zu erinnern, um ihnen zu sagen: „Geht nicht in die Knie, auch wenn ihr den Körper nicht mehr aufrichten könnt“.

Ja, Kardlis Deda, du erinnerst uns an den Stolz!

Auch ich bin stolz, wenngleich ich jetzt am Boden klebe, wie eine Fliege. Aber ich weiß, unter dem Pflaster ist die Erde Georgiens. Die Literatur hat uns das immer wieder beschrieben, sie hat uns und mich, was das betrifft, auch immer gerettet. Auch ich habe zu der Zeit, als meine Augen schon schwach waren, immer viel gelesen, wie alle Georgier. Auch wir hatten, obwohl in einem kleinen Dorf, eine Bibliothek zu Hause. Das gehörte sich so, unabhängig, ob du in einer Hütte oder in einem Palast aufgewachsen bist. Und da stand natürlich auch eine Ausgabe des „Recken im Tigerfell“, Schota Rustawelis Epos und vieles mehr. Und ich kann auch noch einiges auswendig von dem, was Akaki Zereteli, Ilja Tschawtschawadse und Wascha Pschawela geschrieben haben. Diese Texte habe ich verschlungen und konnte sie genießen wie eine gute Speise.

Es gab aber auch eine Zeit, da hat man mich mit dem Rohrstock auf die Finger geklopft, wenn ich georgisch gesprochen habe. Das zu tun, war zu dieser Zeit verboten. Dabei sind die Hiergeborenen doch alle Georgier und das gibt ihnen doch das Recht ihrer Muttersprache zu sprechen. Nur, in dieser Hinsicht sind Menschen, die das verbieten, irgendwie kaputt. Und es ist für mich schon sehr eigenartig, dass es immer wieder dazu kommt, dass sie, aus für mich unerklärlichen Gründen, plötzlich ihre Wurzeln total verachten. Josif Wiranionowitsch Dshugaschwili, der selbst in Gori, hier in der Nähe aufgewachsen war, wurde zu Stalin, der Stählerne, und hat, als er an der Macht war – wie der Zar vor ihm – Georgisch verboten. Warum sein Herz zu einem Stein geworden ist, weiß ich nicht. Er selbst hat als Schüler eines Priesterseminars der russisch-orthodoxen Kirche lieber georgische Texte gelesen. Der Held in Alexander Kasbegis georgischer Geschichte „Der Vatermord“ nannte sich Koba und er kämpfte für die Rechte der Bauern. Stalin liebte diese Erzählung so sehr, dass er sogar selbst eine Zeit lang dessen Name trug. „Nennt mich fortan Koba!“ Na ja, es kam für ihn alles anders, aber irgendwie wiederum auch nicht. Er blieb in der Spur der Macht.

Nun, was mich betrifft, ich habe trotzdem immer Georgisch gesprochen, weil dieser Drang in mir stärker war, so wie der Drang nach Freiheit immer stärker ist als alles andere. Und daher musste ich, das kannst du dir denken, einiges erdulden. Meine Mutter hat mich zwar immer getröstet, aber mehr konnte sie auch nicht, als zu sagen, ich solle es mir nicht so schwer machen. Und trotzdem war ich immer dabei, auch 1989 bei den Hungerstreikenden. Ich war zu dieser Zeit noch rüstiger als heute.

Was haben wir schon Schlimmes gemacht, gleich hier auf dem Rustaweli Boulevard?

Für die Freiheit demonstriert! Ein paar Fahnen geschwungen und ein Lied auf unser Land gesungen, nach einer Melodie, auf die sich gut tanzen lässt, mit Schritten, die auf der ganzen Welt nur die Männer können. Sie überkreuzen die Beine, dass man glaubt, sie werden jeden Moment stolpern, und springen dann hoch in die Luft, dorthin, wo sie keiner erreicht.

Doch als die Soldaten kamen, brach Panik aus. 20 Menschen sind getötet worden. Auch ich habe etwas von dem Giftgas abbekommen, das einen grässlichen Geschmack von verfaultem Fleisch auf der Zunge hinterlässt. Aber ich habe überlebt. Von den Schäden von damals will ich heute nicht reden. Ich bin am Leben und ich freue mich daran.

Bei manchen Schuhen, die an meinen Augen vorübergehen, weiß ich schon im Vorhinein ihr Ziel. Sie gehen über die Friedensbrücke zur Talstation an die Funicular, die sie über die Stadt schweben lässt. Von dort ist der Blick auf die rotbraunen und silbernen Dächer der in sich verschachtelten Häuser am besten. Die meisten von ihnen müssen gestützt werden, weil sie sonst einkrachen würden. Die morschen Holzbalkone, Wendeltreppen und Türmchen würden regelrecht in sich versinken. Denn sie sind nur filigran gefaltetes, wunderbar verziertes Papier, das von einem Sturm weggefegt werden würde und in alle Lande verstreut. Aber das darf nicht sein. Es leben dort schließlich überall Menschen, zwar ohne Komfort, aber sie lieben es, in den Holzburgen und den Hütten zu wohnen, die sie mit Schnüren verbinden, um die Wäsche daran zu trocknen.

Da wieder vier Turnschuhe. Sie gehen flott in die Richtung des Marionettentheaters, des wohl schrägsten Gebäudes unserer Stadt, am Laternenanzünder vorbei, der sie immer wieder entzückt. Manchmal wird auch dort das Stück „Die Schlacht um Stalingrad“ gespielt. Ich habe es mir nicht angeschaut, sondern lieber den Laternenanzünder an der Straße bewundert, wie er elegant die Leiter hochsteigt und hingebungsvoll ein Licht in die Laterne bringt.

Manchmal fragt mich tatsächlich jemand, ob es mir gut ginge und ob er mir irgendwie helfen könne. Dann sage ich: „Gib mir einfach einen Lar, das ist schon ok.“ Die Situation ist wie sie ist. Georgien befindet sich an der Nahtstelle zwischen den ganz großen Kräften. Sie zerreißen sich gegenseitig, zerren an ihren Jacken und zerfetzen die Seelen der kleinen Leute. Die Amerikaner und die Russen.

„Und die Leute? Das Volk? Was meint es dazu?“

Was für eine Frage. Es ist geteilter Meinung, die einen sagen mit den Amerikanern geht es uns besser, die anderen mit den Russen. Heute bauen die Araber und klammheimlich die Chinesen die Hochhäuser und die Russen und Amerikaner verspielen ihr Geld in den Casinos, weil sie sich grenzenlos langweilen und nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Geld noch alles anstellen sollen, dabei gehören ihnen die Casinos sowieso. Verrückt was? Ich möchte von ihnen keinen Lar haben. Ich würde ihn nehmen und wegwerfen. So eine bin ich.

Und wenn ich dann am Ende meines Tages mit ein paar Lar nach Hause komme, in das Zimmer neben dem Guest House, das mir die Besitzerin kostenlos zur Verfügung stellt, und wo ich auch etwas zu essen bekomme, dann denke ich daran, was für ein Glück ich doch habe, und wenn mich an der Wäsche vorbei die Katze begrüßt, die ab und zu nach mir schaut, dann rufe ich: „Es lebe die Revolution“!

Was über meinem Bett hängt ist ein Gedicht von mir, das ich damals geschrieben habe und das ich natürlich auswendig kann:

Zum Licht wollt‘ ich hinauf

doch ich fand nur die fremde Finsternis.

Raus aus der Bretterhöhle wollte ich,

die mir das Ersehnte nimmt.

Doch ich fand keine Lücke

in dem Zaun.

Doch dann, eines schönen Tages ist es mir gelungen

und bin ich losgezogen,

doch ich stolperte über dieses Schwein,

das immer vor dem Haus herumschleicht.

Eines von denen, die sich vor den kaputten Zäunen einnisten

und dich nicht gehen lassen.

Du Schwein, du! Eines Tages werde ich dich fangen

und dann sollst du nicht nur mir als Nahrung dienen.

Nicht umgekehrt!

Was sagen Sie dazu?