In den 70er Jahren gab es in unseren Kreisen eine große Welle der Irlandschwärmerei. Vielleicht hatte Heinrich Böll mit seinem Irischen Tagebuch diese ausgelöst – oder war die Ermüdung vieler 68er, die Erholung fern politischer Kämpfe in »unberührter Natur« suchten, der Grund?

Bei uns war es Zufall.

1976 fragte uns ein damaliger Freund: »Wollt ihr im Sommer vielleicht das Ferienhaus meiner Mutter in Irland mieten? Es ist im August für ein paar Wochen frei. Wir sind da auch in der Nähe und anschließend könnten wir zusammen noch eine Hausbootfahrt machen.«

Das Angebot klang verlockend, wir ließen uns darauf ein. Nun mussten Pässe und Kinderausweise organisiert werden. Im Landkartengeschäft beim Viktualienmarkt, das es damals noch gab, kauften wir eine riesige Landkarte von Donegal ››, außerdem eine Straßenkarte von England, Irland und Frankreich. Heutige Reisende werden wohl darüber lachen.

Es geht los

Anfang August ging es los.

Wir hatten damals einen weinroten Renault Fourgonnette mit einer sogenannten Revolverschaltung. Helmut sagte beim Schalten oft zu den Kindern: »Jetzt muss ich wieder das Benzin umrühren.« Der Kofferraum war bald vollgestopft mit Koffern, Körben, Taschen, Malsachen, Angelutensilien, Proviant, Spielzeug und was wir sonst so brauchten. Hinten saßen meine Schwiegermutter, damals 60 und noch sehr fit, und unsere Kinder. Vorne Helmut und ich, abwechselnd am Steuer oder an der Landkarte.

Wir starteten in München und fuhren dann auf die damals noch vierspurige Autobahn Richtung Stuttgart. Schon kurz nach Ulm jammerte Eva, damals fünf Jahre alt: »Wie lange dauert das noch? Wann sind wir endlich da? Ich will an die Isar!« Mit Rätseln, Geschichten und Kanonsingen konnten wir sie wieder beruhigen, bis sie einschlief.

Weiter über Land und Meere

Übernachtung in der Nähe von Calais mit französischem Schaukelbett, Kanalüberfahrt nach Dover, von da an stressiger Linksverkehr!!!

Zweite Übernachtung südlich von London, Fahrt nach Swansea vorbei an zahlreichen vertrockneten, gelben Wiesen, von dort mit der Fähre bis Cork in die Republik Irland.

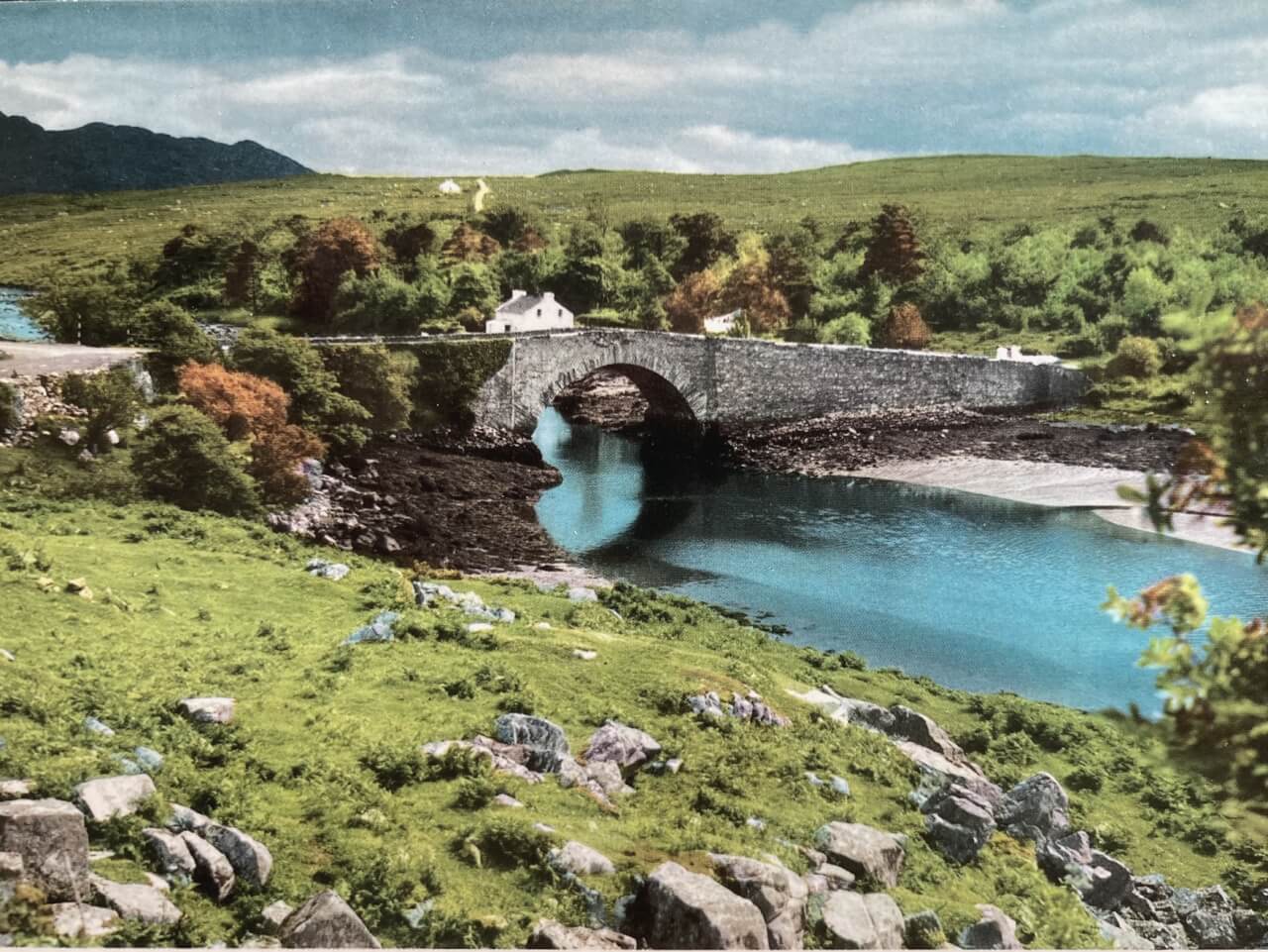

Lange, lange Fahrt über schmale, hügelige Straßen, vorbei an vielen Steinmauern bis Killibegs im Norden.

Ein Anhalter am Straßenrand, Kollege von Helmut, den wir auch noch in unser volles Auto stopften. Schließlich nur noch ein paar Kilometer bis zum Ferienhaus, das traumhaft schön leicht erhöht über der Donegal Bay lag.

Es wurden spannende Wochen mit Baden, Wandern, fantastischen Strandlandschaften, Steilküsten, Staunen über Palmen und unzählige Fuchsien, Begegnungen mit sonnenverbrannten Ir*innen in altmodischen Badegewändern, riesigen süßen Brombeeren, die zu Harndrang führten, irischen Tänzen, Angeln, Fischessen, vergessener und wiedergefundener Handtasche mit sämtlichen Ausweisen, Sprachproblemen, besonderen Strickmethoden, Lammfleisch in Pfefferminzsoße und, und, und…

Die Zeit verging schnell.

Auf dem Hausboot

Irgendwann kamen unsere Freunde und wir fuhren gemeinsam nach Nordirland, wo damals schlimme Konflikte tobten. Aber am Lough Erne, dort waren die Hausboote gebucht, sollte es angeblich ruhig sein.

An der Verleihstation bekamen wir eine Karte vom See mit Anlegestellen und eine Viertelstunde Fahrunterricht. Wir verstauten unsere Sachen in den engen Kabinen, dann ging es mit dem flach gebauten, kiellosen Kajütboot los. Das wichtigste Instrument war das Echolot, das den Abstand zum Seegrund maß. Oft zeigte es nur wenige feet, weil der See in diesem extrem heißen und trockenen Jahr Niedrigwasser hatte. »Vorsicht, nur noch fünf Feet!« musste der achtjährige Ferdinand, den das Messgerät faszinierte, immer wieder rufen.

Die Betten waren schmal, aber bei dem leisen Geplätscher der Wellen konnte man wunderbar einschlafen.

Zuerst ging alles gut

Zuerst ging alles ganz gut. Wir fuhren zu einer einsamen Insel mit keltischen Mauerresten. Vor dem Anlegen musste allerdings immer einer von uns, meistens ich, ins nasse Rettungsboot umsteigen, weil wir sonst auf dem schlammigen Grund festgesessen hätten.

Ich kletterte also leicht angefeuchtet aus dem Rettungsboot an Land, Helmut und Ferdinand angelten und hatten bald Erfolg, Oma schuppte die Fische und nahm sie aus – sie konnte das perfekt, wie in alten Zeiten nach dem Krieg. Ich machte Salat und Kartoffeln dazu. Eva zeichnete. Zusammen mit unseren Freunden, die mit ihrem Boot auch dort angelandet waren, picknickten wir am Ufer. Es war alles gut.

So ähnlich lief es mehrere Tage, zwischendurch kamen wir auch mal in ein Städtchen zum Einkaufen. Im Kaufhauseingang wurden unsere Taschen nach Waffen durchsucht, vor der Polizeiwache waren hohe Mauern hochgezogen, damit keiner Molotowcocktails reinwerfen konnte. Alle Straßen waren voller Polizei.

Ich stand allein am Steg

Wir waren froh, als wir wieder auf unserem Boot waren. Ich hatte die Aufgabe übernommen, beim Ablegen das Tau loszumachen und dann als letzte auf Deck zu springen, aber diesmal war Helmut zu schnell. Ich stand plötzlich alleine am Steg, der Dieselmotor brummte, ich rief und winkte wie verrückt, aber sie hörten mich nicht.

Schließlich wurde ich doch vermisst – sie merkten, dass da eine Frau verzweifelt am Ufer mit den Armen herumfuchtelte und kamen zurück.

»He, du musst wie ein echter Seemann aufpassen und jede Ansage wiederholen!« schimpfte ich.

»Du musst schneller springen!«

Aber außer beim Schwimmen war ich Sport nie so toll.

Wir schipperten weiter Richtung Süden, mussten aber durch eine enge Schleuse. Die machte uns nervös. Auf jeder Seite waren vielleicht zwanzig Zentimeter Abstand zur Mauer. Mit vereinten Kräften unter Einsatz von Händen und Füßen schafften wir es und kamen glücklich durch.

Hier, im südlichen Teil des Lough Erne, war das Ufer waldreich, es gab es riesige Schilffelder, Kormorane und viele andere Vögel kreisten am Ufer, die Sonne schien und wir genossen das langsame Umherfahren.

In Seenot

Doch auf einmal hörten wir verzweifelte Rufe nahe am Ufer: »Help! Help!« Immer wieder »Help! Help!«

Wir fuhren näher ran. Ein älteres Ehepaar winkte aufgeregt aus seinem Hausboot, ein ähnliches Modell wie unseres. Sie waren in eine Untiefe geraten, ihr Schiff saß fest. Vergeblich versuchten sie immer wieder mit aufheulendem Motor sich aus der Falle zu lösen. Wir mussten wohl helfen, auch wenn wir Angst hatten, etwas falsch zu machen.

Vorsichtig kamen wir näher, dabei mussten wir das Echolot genau beobachten, es zeigte immer weniger feet. Schließlich hatten wir nur noch ein paar Meter Abstand, Helmut warf mit großem Schwung unser Seil zu den »Schiffbrüchigen«, sie fingen es, banden es fest und wir gaben etwas Gas. Tatsächlich, ein Rumpeln, ein Ruck! Sie waren wieder flott.

Mit einem vielfachen »Thankyouverymuch!!!« verabschiedete sich das glückliche Paar und tuckerte davon.

Der Motor klang kränklich …

Wir wollten wieder Richtung Norden, aber unser Motor stotterte plötzlich und starb mit einem langsamem Plop-plop-plop schließlich völlig ab.

»Oh, Scheiße!« schrie Helmut: »Wir haben das Seil nicht reingeholt! Es hängt wohl in der Schiffsschraube!«

Die Engländer waren längst über alle Berge, bzw. alle Wellen, unsere Freunde waren auch nicht in der Nähe. Also nahm Helmut todesmutig sein Taschenmesser und sprang in das schlammige Wasser zur Schiffsschraube.

Nach einiger Zeit kam er mit dem fransig abgeschnittenen Tau wieder heraus. Wir ließen den Motor an. Er brummte leise, klang aber irgendwie kränklich. Es waren wohl noch Fasern in der Schraube. »Oh, Mist!«

Das Boot fuhr nur noch mit halbem Tempo, aber es fuhr.

Wo wir übernachteten, weiß ich nicht mehr.

Wir gaben auf

Dann aber kam unser letzter Tag an Bord. Von Westen her war ein kräftiger Wind aufgekommen, das Meer war nicht weit. Oma freute sich, dass die Wäsche so schnell trocknete, aber das flache, kiellose Hausboot schwankte schon bedenklich, vor allem, wenn die Wellen von der Seite kamen. Allmählich stürmte es immer mehr, wir wurden hin- und hergeworfen, das Besteck klapperte im Kasten, erste Teller fielen aus den Borden. Wir mussten uns gut festhalten. Die Kinder jammerten, mir wurde es auch immer unheimlicher. Kapitän Helmut versuchte zu kreuzen, aber schließlich gaben wir auf und fuhren vorsichtig im Zickzack an den nächsten Steg. Mit etwas wackeligen Beinen kletterten wir an Land und waren froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben.

Zum Glück war dort eine kleine Ortschaft und ein Telefonhäuschen. Wir riefen beim Hausbootverleih an und wurden mit dem Auto abgeholt. Vor lauter Erleichterung vergaßen wir, dem Besitzer von dem Motorschaden zu erzählen. Wir waren und blieben Bootslaien.

Es blieb unsere erste und einzige Hausbootfahrt!

Der rote Fourgonnette mit Münchner Nummer stand brav auf dem Parkplatz. Trotz Linksverkehr fühlten wir uns in ihm doch viel sicherer als im Schiff.

Heimfahrt mit Hindernissen

Am nächsten Tag ging es nach einem kurzen Abstecher über Dublin auf die Heimreise.

Wir suchten ein Bed&Breakfast. Das erste war nichts, in der nicht ganz weißen Bettwäsche fanden wir gekräuselte Haare, die Handtücher rochen muffig.

Wir packten unsere Sachen wieder und fanden bald ein besseres. Das war super, wir übernachteten wie die Grafen in einer viktorianischen Villa mit alten Damen, antiken Möbeln, Klaviermusik, Abendtee und Gebäck.

Weiterfahrt nach Cork, von dort aus wollten wir wieder nach Frankreich. Aber die geplante Überfahrt nach Le Havre musste wegen Sturm um einen Tag verschoben werden, in einer Metzgerei bekamen wir von einer überfreundlichen Verkäuferin graue, fettige sausiges geschenkt, die so scheußlich schmeckten, dass nicht einmal die Möwen sie fraßen.

Schließlich Überfahrt in Kabinen, trotzdem kaum Schlaf wegen starker Wellen, Helmut nahm Tabletten gegen Seekrankheit.

Geschafft!

Um zwei Uhr früh Ankunft in Le Havre, um drei Uhr durch Paris, Nackenmassage für die Fahrer, Beeilung, Beeilung, da am nächsten Tag Lehrerkonferenz für meine Schwiegermutter in Wasserzell bei Eichstätt und für Helmut in der Münchner Nadistraße.

Geschafft! Beide kamen noch rechtzeitig hin. Die Kinder einen Tag später braungebrannt und voller Erlebnisse in Kinderladen und Schule.

Ich konnte mich von der anstrengenden Heimreise ausruhen und die vielen bunten Muscheln trocknen, die wir mitgenommen hatten. Und die fünf vollen Filme zum Entwickeln bringen!

Zwei Monate später begann mein Lehramtsstudium.

Was sagen Sie dazu?